7月15日(土)、16日(日)のイベント「懐かしさの杜 発見」では700人を超える参加者で賑わい、本当に有難うございました。

一週間経ち、ふたたび通常モードに戻った「なつ杜」です。

引き続きコツコツと古民家再生の作業を進めていきます!

午前中に行った作業は日干しレンガ作り。

午前中に行った作業は日干しレンガ作り。

古民家解体の際に出た壁土に藁すさと水、石灰などを練場で混ぜ合わせ、空気に触れないようにして寝かせ発酵させて粘りのある土にしたのが荒壁土。これを木枠に入れて押し固めて乾燥させると日干しレンガになります。

乾燥したものがこちら↑

乾燥したものがこちら↑

これで何を作るのか?…それはまだ秘密にしておきましょう。

先週のイベント時は卵かけご飯(TKG)スペースだったところでランチタイム。

先週のイベント時は卵かけご飯(TKG)スペースだったところでランチタイム。

様々な経験を積んできた方のお話は聞いているだけでも勉強になりますね。

なつ杜は人と人の出会いの場でもあります。

「さて。午後からは、この前の続きをやろうか」

「さて。午後からは、この前の続きをやろうか」

坂井さんが持ってきたのは小舞竹。

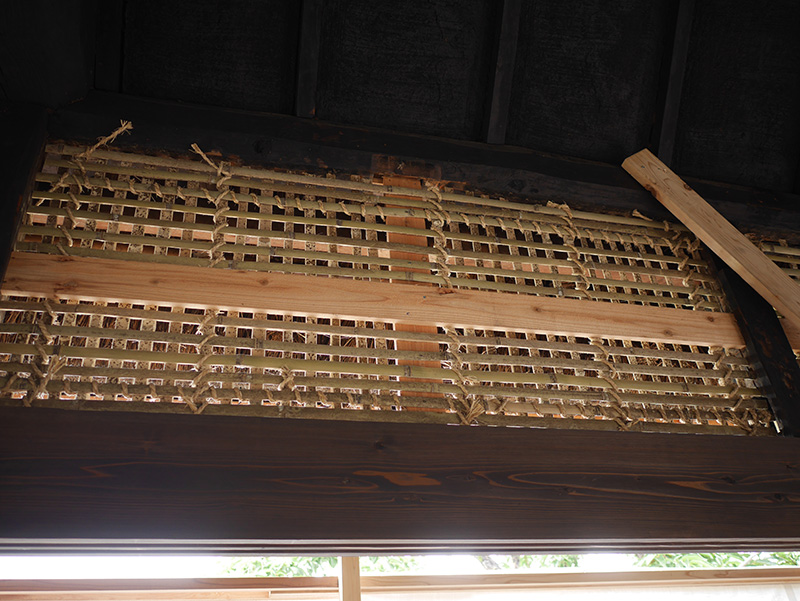

前々回の活動日でスタートした下地作り。イベントに合わせて急ピッチで竹が編まれましたが、一部まだ縦にいれる所が残っていました。

前々回の活動日でスタートした下地作り。イベントに合わせて急ピッチで竹が編まれましたが、一部まだ縦にいれる所が残っていました。

縄を用意して…

縄を用意して…

脚立の上に立ち…

脚立の上に立ち…

壁の内側と外側から、二人一組になって作業スタートです。

一方が縄を送り、もう一方が縄を受け、しっかりと竹をかきつけていきます。

その間、坂井さんは練場に移動して荒壁土の状態を確認。

その間、坂井さんは練場に移動して荒壁土の状態を確認。

「雨が入りこんで、シャバシャバになってるな。ちょっと練らないといかんかな。」

「雨が入りこんで、シャバシャバになってるな。ちょっと練らないといかんかな。」

やおらスコップで土をかき混ぜはじめました。

やおらスコップで土をかき混ぜはじめました。

しかしこれは大変な重労働。

「これではラチがあかんな。あれ使うか…」

「これではラチがあかんな。あれ使うか…」

現れたのはミニユンボ!

現れたのはミニユンボ!

クローラー交換も無事終わり、全開モードで出動です。

伝統的な技法での再生が基本ですが、文明の利機も使って効率良く作業を進めていきます。

伝統的な技法での再生が基本ですが、文明の利機も使って効率良く作業を進めていきます。

スコップで人力であれば半日はかかるであろう土練りですが、ミニユンボの力であっという間に練りあがり…一輪車の上にドサッ。

これを使って本日は土壁の下塗りまで進める予定です。

これを使って本日は土壁の下塗りまで進める予定です。

そうこうしているうちに竹下地も完成しました。

そうこうしているうちに竹下地も完成しました。

「よし。やるか…」

「よし。やるか…」

いよいよ記念すべき最初の土壁塗りがスタートです。

いろんな種類の左官ゴテを使い分けていきます。

いろんな種類の左官ゴテを使い分けていきます。

「本職の左官屋さんが見たら怒られるやろな…」

「本職の左官屋さんが見たら怒られるやろな…」

35年ぶりの左官仕事だそうですが、ブランクもなんのその。

みるみるうちになめらかな平面が作られていきました。

下地の反対側はこうなっています

下地の反対側はこうなっています

こちらもコテでならしていきます

こちらもコテでならしていきます

一本足で不安定な体勢になりながらも黙々と作業が続きました。

一本足で不安定な体勢になりながらも黙々と作業が続きました。

そして下塗り完成。

そして下塗り完成。

最初の一面が土で埋まりました。

最初の一面が土で埋まりました。

感動です!

箒でひっかき傷を作っておきます。

箒でひっかき傷を作っておきます。

次の工程(中塗り)で土が定着しやすくするためです。

ということで本日の作業はここまで。

ということで本日の作業はここまで。

暑い日が続きますが古民家再生は楽しいです!

土壁塗り体験してみたい方は

http://natsumori.jp/access/

まで。